KID HARING

Ingrid Sischy Vanity Fair.traduction

by Ingrid Sischy | Vanity Fair | 1997

When you’re young

You find inspiration

In anyone who’s ever gone

And opened up a closing door

She said, “We were never feeling bored.”

Cause we were never being boring

We had too much time to find

For ourselves

And we were never being boring

We dressed up in faults

And faults make amends

And we were never holding back,

Worried that

Time would come to an end.

-From “Being Boring,” by Chris Lowe and Neil Tennant.

Voici la traduction en français de l’article d’Ingrid Sischy sur Keith Haring :

Kid Haring

par Ingrid Sischy* | Vanity Fair | 1997

Quand on est jeune

On trouve l’inspiration

En quiconque est déjà parti

Et a ouvert une porte qui se fermait

Elle disait : « Nous ne nous ennuyions jamais. »

Car nous n’étions jamais ennuyeux

Nous avions trop de temps à consacrer

À nous-mêmes

Et nous n’étions jamais ennuyeux

Nous nous drapions dans nos fautes

Et les fautes font amende honorable

Et nous ne nous retenions jamais,

Inquiets à l’idée que

Le temps puisse toucher à sa fin.

— Extrait de « Being Boring », par Chris Lowe et Neil Tennant.

Depuis des décennies, New York est stéréotypée comme l’endroit pour ceux qui cherchent leur place. Mais Keith Haring, le garçon de Kutztown, en Pennsylvanie, qui allait devenir une icône de l’art des années 80, avait besoin de moins et de plus à la fois. En tant qu’artiste, il se connectait émotionnellement de manière naturelle ; ses images sont devenues internationalement reconnaissables en un instant. Pourtant, en tant que gamin gay élevé, comme la plupart, avec une part essentielle de lui-même sous silence, il avait besoin d’un foyer, d’un lieu où son moi sans filtre pourrait réellement émerger.

New York lui a offert cela grâce au moment précis de son arrivée. Haring a débarqué dans la ville à la fin des années 70. Il avait besoin de rejoindre la danse. Et ils dansaient.

La lutte de Keith Haring pour être reconnu comme un artiste « sérieux » n’a pas été gagnée de son vivant. Mais il est le genre de figure vive qui remet en question l’importance même du « sérieux ». Les véritables communautés qui ont nourri Haring n’avaient que peu de rapports avec les marchands, les conservateurs, les collectionneurs ou les critiques. Malgré des éclats de soutien de la part des puissances de l’art, la sécurité, le confort et le sentiment de connexion qui l’ont libéré et stimulé provenaient de l’œuvre elle-même, des enfants, d’autres artistes et de la vie qu’il a trouvée au cœur du New York homosexuel.

Certaines de ses images les plus caractéristiques représentaient des silhouettes tournoyant et jouant ensemble, joyeuses mais jamais sans but. Pour comprendre pourquoi un art aussi simple et sans effort apparent est en réalité significatif, il faut l’examiner en conjonction avec l’histoire de Haring, les vies gays et un moment précis dans le temps. C’est plus facile aujourd’hui, avec le recul des années, de faire le tri. L’héritage de Haring est la joie d’un esprit, autrefois réprimé, qui prend son envol et fait des bonds. Dansant en sécurité, enfin. Et dans les œuvres plus tardives de Haring, nous pouvons sentir la sécurité céder la place au danger et à la perte.

Né en 1958, Keith Haring a reçu une éducation rythmée par l’église, les tartes maison et l’idée que les parents et le pays ont toujours raison. « Nous étions de fervents partisans de la discipline », raconte son père, Allen Haring. Mais Keith n’était pas un petit garçon modèle à la Beaver Cleaver. Il ne s’est pas adapté à l’enfance américaine traditionnelle. M. Haring s’inquiétait du manque de persévérance de son fils. Le dessin et le gribouillage étaient toute la vie de ce garçon, mais dès le début, il s’intéressait peu à la représentation purement figurative. Il ne voyait pas les choses « droit », pour ainsi dire — il penchait pour les dessins animés, cette forme pop légèrement subversive. Il allait grandir en ressemblant lui-même à l’un d’entre eux — une caricature de normalité, un scout de travers.

L’ambition de jeunesse de Haring était de travailler pour Walt Disney. Mais il croyait aussi en son destin d’artiste « pur », par opposition à « commercial ». Il conservait des notes dans des carnets maintenus dans un état impeccable et, en quatrième, signa son nom deux fois dans le registre de l’école. (Il nota que la version la plus prestigieuse était sa « signature d’artiste ».) À l’approche de son 16e anniversaire, ses parents, Allen et Joan — profondément ancrés dans plusieurs générations de Pennsylvania Dutch — pensèrent que Keith avait déraillé. Fini le gamin qui ressemblait à un bébé Buddy Holly. Il fut d’abord un « Jesus Freak ». Puis vinrent les drogues. Ce n’était pas l’exemple que ses parents avaient prévu pour ses trois petites sœurs. Pas le chemin bordé de barrières blanches.

Au lieu d’assister à sa remise de diplôme de fin d’études secondaires en juin 1976, Haring fila vers la côte du New Jersey. Puis il partit pour une école d’art à Pittsburgh, abandonna, et traversa le pays en voiture avec sa petite amie. À San Francisco, où l’on pouvait sentir le sexe dans la brise, il regarda un homme. L’homme lui rendit son regard. Ce n’était probablement pas la première fois que de tels regards étaient échangés. Mais San Francisco 76 semble marquer la fin de Haring et des petites amies. À son retour à Pittsburgh, il y eut des petits boulots, des cours où il s’évadait — et un coup de pouce lorsque le Pittsburgh Arts and Crafts Center exposa son travail.

Rien de tout cela ne suffisait. Allen Haring était inquiet. Mais si Dieu insistait pour que son fils unique soit livré à une « Vie de Famine et d’Échec » — sous la forme de la School of Visual Arts (S.V.A.) de Manhattan, sur la 23e Rue Est — alors il ferait le trajet ! Bien que le voyage depuis Kutztown ne dure que quelques heures, les Haring avaient l’habitude d’éviter la métropole, et le père de Keith n’était pas certain des endroits où il était légal de se garer. Keith fut déposé sur un trottoir devant le Y.M.C.A. (où Allen, qui avait consciencieusement payé les frais de scolarité à la S.V.A., avait décidé que son fils devait loger). Son père ne s’en remet toujours pas aujourd’hui : « Qu’est-ce qui m’a pris ? — le larguer en plein milieu de New York, le poser sur le trottoir avec ses cartons d’affaires. Je n’ai même pas pu entrer avec lui. Je ne voulais pas quitter la voiture. »

Keith arriva en 1978 avec quelques fondamentaux : une certitude sur le fait de devenir artiste, une incertitude sur tout le reste — et une sacrée dose de talent. Je pense toujours à lui comme au « Smalltown Boy » de la chanson de Bronski Beat. Avant que quelques années ne s’écoulent, il s’était forgé une réputation d’étoile montante dans une scène où la toute nouvelle ambition urgente était de « mélanger les genres ». Une synergie naissante — entre arts visuels, musique, cinéma et performance — combinée au besoin d’incorporer les textures et la politique de la vie réelle, balayait les vieilles postures et les attentes intellectuelles desséchées ; Haring n’avait ni l’une ni l’autre.

Au début des années 80, il avait toutes sortes d’amis dans les quartiers artistiques et sur les pistes de danse ; l’une d’entre elles était l’ambitieuse Madonna, pas encore tout à fait blonde, qui partageait ce qu’un ami appelait sa « Jungle Fever ». Selon Johnny Dynell, propriétaire de club et DJ qui travaillait avec Madonna lorsqu’elle était préposée au vestiaire au Danceteria au début des années 80, elle et Keith s’entendaient toujours à merveille. « Haring récupérait les garçons de Madonna. » Sans se départir de son look de geek, Keith Haring finit par devenir une star médiatique, ami de Yoko Ono, de la princesse Caroline, de Timothy Leary et de William Burroughs, sans oublier les stars du rock, les designers et une liste de personnalités branchées et glamour à faire rêver un publicitaire.

Haring semblait certainement séduit. Mais il restait Keith. Il a tout fait en peu de temps, car un temps court était tout ce qu’il avait. En 1990, à l’âge de 31 ans, il est mort du sida, laissant derrière lui plus d’œuvres que la plupart des octogénaires. Dans son œuvre vaste et multiforme, on peut voir un chapitre encore rarement représenté de notre époque très moderne. Julia Gruen, qui a travaillé avec Haring pendant six ans et qui dirige aujourd’hui la Fondation Keith Haring, remarque : « C’est ce qui différencie Keith des autres artistes ; il incorporait tellement de ce qui se passait au jour le jour dans sa vie, et dans toutes nos vies. »

Habité par l’énergie et les rythmes de la pop américaine, il travaillait avec confiance, une détermination inébranlable et une vitesse fulgurante. Ceux qui le voyaient créer étaient stupéfaits de la rapidité avec laquelle il jetait ses images sur le support ; s’attarder, c’était risquer de perdre l’exubérance pure et le sentiment spontané qu’il transmettait si souvent. Il n’était pas de ceux qui suaient sur quelques toiles par an. Non — il restait en mouvement, créant des milliers d’objets, des badges aux fresques monumentales. Cette rapidité et cette productivité n’ont pas amélioré sa réputation auprès des esprits « supérieurs », mais les autres artistes ont été aussi vite conquis que les « gens ordinaires », qui ne pouvaient pas détourner le regard.

Les enfants disent toujours que le travail de Haring les rend heureux. Et oui, cette bienveillance fait partie de ce qui attire les gens, même quand un second regard révèle quelque chose de déchirant. À cause de la simplicité des personnages en bâtonnets, l’art de Haring peut sembler rudimentaire, presque bête. Mais il y a une humanité indéniable dans ses petits personnages non individualisés ; au mieux, ils semblent même imprégnés de l’esprit essentiel de la vie. Mais Haring, ce rare artiste ayant l’humilité de mettre son talent au service de formes simples et enfantines, peut aussi être d’une complexité époustouflante. Pourtant, même pour ses travaux les plus compliqués, il ne commençait jamais par un croquis ; il avait tout en tête.

Il s’exprimait sur tous les supports, mais l’essentiel résidait dans sa manière de dessiner. Que ce soit à la craie, au marqueur ou au pinceau, Haring avait une capacité presque miraculeuse à dynamiser une ligne et à lui donner une personnalité et un sens. Bien qu’il connaisse la force de la couleur, c’est le travail en noir et blanc qui révèle le plus clairement son don, démontrant son ingéniosité à faire beaucoup avec ce qui semble superficiellement si peu. C’est l’une des choses qui rendent l’art de Haring précieux. Et, ironiquement, c’est en partie ce qui a empêché l’« Establishment » de voir à quel point il brille. Ils associent la valeur à ce qui a l’air travaillé ou compliqué. L’art de Haring est si à l’aise qu’il ne ressemble pas à quelque chose destiné aux livres d’histoire. La subversion ultime.

Bien sûr, au moment où Haring est apparu, Andy Warhol était déjà le pape du Pop. Et Pittsburgh n’est pas la seule chose que ces deux artistes très américains avaient en commun. Tous deux étaient prolifiques, osaient créer partout, et avaient l’audace d’être informels et désinvoltes vis-à-vis de l’art, ce qui a induit en erreur les critiques déjà déterminés à les trouver frivoles. Tous deux étaient gays et — peut-être, à un certain niveau, à cause de cela — avaient un besoin supplémentaire d’être reconnus comme populaires et célèbres.

Haring n’avait pas l’envergure, la complexité ou le génie de Warhol pour s’immiscer sous la peau de la culture. Mais on pourrait dire que Haring est devenu une sorte de mini-Warhol et que, d’une certaine manière, il est allé au-delà de son idole. En raison de l’époque, la sexualité queer de Haring était beaucoup plus frontale que l’image, le comportement et la sensibilité énigmatiques de Warhol. Mais le besoin de Warhol d’appartenir au monde, d’être une star parmi les stars, était partagé par Haring. C’était un gamin américain qui assimilait — du moins au début — le succès à la reconnaissance publique et à la validation médiatique.

L’homosexualité affichée de Haring lui a coûté cher auprès des critiques qui ne pouvaient tout simplement pas l’accepter et qui ne voyaient pas le sexe comme de l’art, de la politique, ou un langage à part entière pour une génération absorbée par son exploration. Cet été, lorsque la première rétrospective majeure de Haring aux États-Unis s’ouvrira au Whitney Museum, nous verrons si le temps a fait évoluer ces attitudes. Nous verrons aussi si le musée a la vision, et le courage, d’honorer ses meilleures intentions en représentant véritablement le parcours de Haring et en incluant toute la gamme de ses célébrations graphiques et décomplexées du sexe gay, qui sont une part si cruciale de lui. Les musées américains, contrairement à leurs homologues européens, ont toujours reculé devant le matériel audacieusement licencieux de Haring, peut-être par calcul. Après tout, le Whitney n’a pas réussi à trouver de sponsor pour l’exposition, qui aurait pourtant tout d’un blockbuster populaire.

La dernière fois que j’ai vu Haring, c’était en août 1989. Je l’ai croisé dans un restaurant de West Village. Il était exactement le genre de personne à comprendre la magie sulfureuse de New York lors d’une nuit d’été électrique ; il n’était pas du genre à s’isoler dans les Hamptons dès qu’il avait un carnet de chèques. Mais, bien que vêtu pour le plein hiver, il avait une mine affreuse, les yeux enfoncés, son front de garçon brillant marqué par des lésions du sarcome de Kaposi. Je ne me souviens pas de ce que nous avons dit ; je me souviens seulement de la lourdeur qui avait remplacé son pétillement. Nous étions de simples connaissances depuis environ 10 ans. J’avais été éditrice d’Artforum au moment de son ascension, et au fil des ans, le magazine avait publié des évaluations tant positives que négatives de son travail.

En 1988, je l’avais croisé lors d’une manifestation d’ACT UP à Wall Street. Dans le cadre de la stratégie de sensibilisation au sida du groupe, Haring s’était allongé sur la chaussée, bloquant le trafic, avant d’être finalement arrêté. On m’avait déjà dit qu’il était séropositif, bien que pas encore malade. Mais à l’été 1989, il était manifestement malade. Quelques jours après l’avoir croisé, j’ai lu une interview de Haring (par David Sheff) qui venait de paraître dans Rolling Stone. Le jeune homme y revenait sur sa vie, comme tant d’autres le faisaient en ces jours de sursis. Après cet article, les prix de Haring ont grimpé en flèche et il a accéléré son rythme de travail déjà furieux jusqu’à ce qu’il devienne trop faible pour se rendre au studio. Vers la fin, il reçut une lettre de Disney demandant un rendez-vous. Il n’arrivait pas à y croire, mais il ne pouvait pas vraiment la lire. Il était tout simplement trop malade.

Il est mort le 16 février 1990, laissant une fortune de 25 millions de dollars. Ses dernières semaines se sont passées sans assistance respiratoire, à dire adieu à sa famille et à ses amis dans son appartement new-yorkais. Peu avant, sa chambre avait été transformée — par le designer et ami Sam Havadtoy — en une suite rappelant celles du Ritz, son hôtel parisien préféré. Un tel luxe était l’antithèse de la frugalité protestante, mais l’esthétique ne représentait en réalité que la plus superficielle des distances qu’il avait parcourues. La vie personnelle de Haring était devenue si différente de ce qu’il avait connu enfant que, pour ses parents, c’était comme s’il avait déménagé sur la lune. Il devait le ressentir aussi ; il semble peu probable que lui, tout comme ses parents, ait pu éviter la tension du changement. Tant de choses avaient été abandonnées par nécessité. Ou par choix.

Pratiquement la seule constante à travers ces années trépidantes et étourdissantes fut les enfants. Il ne pouvait pas vivre sans enfants autour de lui. Le directeur de la création du domaine Haring, David Stark, raconte : « Partout où il allait, il voulait mettre en place une sorte de programme d’aide pour les enfants. » Ses sentiments dépassaient la simple sentimentalité ; il avait besoin de se connecter avec eux, de rejoindre leurs jeux. S’il allait chez un ami pour un dîner de fête, il demandait à être assis à la table des enfants, et neuf fois sur dix, il finissait par terre à faire des dessins collectifs. C’était un jeu que son père lui avait appris.

Une fois arrivé à la School of Visual Arts, les jeux ont explosé. L’amitié de Haring avec son camarade Kenny Scharf s’est scellée après qu’il a aidé Scharf à traîner environ 50 téléviseurs cassés, destinés à une sculpture, à travers les rues de New York. Selon Scharf, « Keith était la personne la plus amusante, drôle et heureuse. C’était le meilleur danseur de go-go. » Puis il a ajouté : « Même à l’époque, nous savions que ce n’était pas une période ordinaire… c’était quelque chose de spécial. »

Ce qui était extraordinaire, c’est le fait que tout se passait en même temps — sur les fronts conceptuel et théorique. Dans le métro et dans la rue, des talents vitaux bouillonnaient. À la S.V.A. — qui n’était pas une tour d’ivoire — Jean-Michel Basquiat, qui n’était pas du genre à remplir des formulaires d’inscription, s’introduisait en douce pour utiliser les murs comme toiles. Haring, qui allait plus tard surpasser Basquiat sur ce terrain, était à l’écoute de tout cela — et exalté : le New York gay était plus vivant que jamais. La vieille honte était en train d’être exorcisée. C’était un moment tribal.

Haring, comme tant d’autres, improvisait chaque étape de son évolution sexuelle continue, se cachant parfois, poussant les autres à l’accepter tel qu’il était vraiment à d’autres moments. À la S.V.A., il réalisa une vidéo intitulée « I’m Looking for My Tupperware Book » (Je cherche mon livre Tupperware), qui juxtaposait des images de sa mère s’affairant dans sa cuisine (« Où est mon livre Tupperware ? ») avec des scènes du chien de la famille tournoyant sur ses pattes arrière, et trois gars, dont probablement lui-même, s’envoyant en l’air dans une salle de bain. Keith n’a jamais vraiment dit à ses parents qu’il était « gay », mais il voulait manifestement qu’ils fassent face à sa sexualité. Ses tentatives pour les éclairer étaient maladroites, parfois cruelles. Son père se souvient de son fils rentrant un jour à la maison avec ce qui aurait pu être une bombe.

« C’était une vidéo de lui en train de prendre un bain », se souvient Allen Haring. « J’imagine qu’il pensait que c’était de l’art ou quelque chose comme ça. Il avait même apporté le magnétoscope. Il en était fier, mais il n’était pas fier de la façon dont nous avons réagi. Ça, c’est sûr. Nous lui avons dit d’éteindre ça. » Le dialogue était toujours à moitié non-dit. Plus tard, Keith présenterait son premier petit ami comme son « garde du corps ».

Keith et ses amis faisaient beaucoup de choses que les gens jugeraient scandaleuses — certaines d’ordre pharmaceutique (il préférait les « drogues joyeuses » — herbe, acide, et plus tard extasy), et beaucoup d’ordre sexuel. « Tu plaisantes ? » dit Scharf. « À l’époque, c’était comme une grande orgie. Tout le monde faisait l’amour devant tout le monde tout le temps, de mille manières différentes. C’était comme ça. »

Il y avait d’autres frasques. Un jour, Scharf proposa de « personnaliser » les lunettes de Haring. L’improvisation optique de Scharf plut tellement à Haring qu’il demanda à son copain de peindre et repeindre les montures. Haring documenta l’évolution avec des photographies et finit par faire participer des artistes invités. Comme les enfants, Haring adorait les clubs — de toutes sortes. Il fréquentait le Club Baths pour le sexe, et il aimait particulièrement les endroits marginaux. (Il n’avait pas le look adéquat pour passer les cordons de velours.) En 1979, au Club 57, un lieu qui attirait un groupe d’artistes mélangeant les médias, Haring devint le « curateur ». Scharf se souvient : « Au Club 57, Andy Warhol et la Factory étaient toujours dans un coin de nos têtes… Tout ce que nous voulions, c’était qu’Andy entre. Il ne l’a pas fait. »

Mais l’implication de Haring le fit remarquer par Steve Maas, qui l’invita à créer un environnement de galerie pour son club, le Mudd Club. C’était une véritable consécration pour Haring ; Maas dirigeait un lieu authentique. Johnny Dynell, propriétaire de l’actuel Jackie 60, y travaillait comme DJ et raconte : « Steve disait : “Le club est trop plein. Donc, pas de gros ce soir — sauf s’ils sont célèbres, comme Meat Loaf.” … Ou Steve pouvait dire : “Pas de cuir ce soir, sauf si c’est Robert Mapplethorpe.” Bien sûr, 99 % des gens dans le club portaient du cuir noir ! »

Le cuir n’était pas la seule chose sombre et populaire dans les clubs les plus branchés du centre-ville. Une fois de plus, la culture noire était à l’honneur, bien que des voix et des thèmes latinos et hispaniques se soient mêlés à cette synthèse urbaine bouillonnante. C’était une époque de passions, d’obsessions, de frissons viscéraux. La directé était une vertu ; tout était question de sentiment, de sentiment puissant : si vous n’étiez pas passionné par ce que (ou qui) vous faisiez, autant reprendre le bus pour Kutztown.

La source de cette effervescence était la rue. Haring la ressentait tellement qu’il abandonna la S.V.A. en 1980. Tout semblait mener à la ville, pas à la salle de classe. Le graffiti — et de nouveaux types d’images formées de lettres — s’affichait sur les trains, les murs du métro et les trottoirs, annonçant les débuts d’une métropole qui tenait à la fois du village et de Blade Runner. C’était l’époque des débuts du breakdance, du hip-hop et du rap ; de nouveaux sons, de nouveaux visuels, de nouveaux styles. Tout était mélange, superposition, amalgame. Grandmaster Flash, un DJ populaire, ne se contentait pas de passer des disques. Utilisant sa langue et son coude, il griffait le vinyle, créant de nouveaux sons, et, échantillonnant des disques d’époques précédentes, il ajoutait son propre rap. Le résultat était le son d’une ville différente, au cœur de l’ancienne.

Haring s’y connecta, ressentant le rythme pour la première fois de sa vie. Pour lui, c’était ça — la ville qu’il avait rêvé de trouver et qu’il aidait à créer. Au début, il ne comprenait pas où se situait le travail d’un garçon blanc avec des lunettes épaisses. Mais il trouva sa voie. Sa percée en 1980, une série de dessins à la craie blanche sur les espaces noirs vides des stations de métro, le distingua des graffeurs, tout en le liant — dans le genre de synthèse que l’époque adorait — au support et aux messages de la visibilité noire. Haring refusait de laisser sa race le condamner à une vie de galeries austères. Il sautait par-dessus les frontières du hip-hop, créant une iconographie urbaine faite de bébés, de chiens qui aboient, d’envahisseurs de l’espace, de femmes enceintes, de légions dansantes et d’hommes avec des têtes de télévision. Il utilisait l’image comme langage, alors que les graffeurs autour de lui utilisaient le langage comme image.

En 1980, Haring, Scharf et une autre amie, Samantha McEwen, partageaient un appartement sur la Sixième Avenue. Ils furent finalement priés de partir à cause d’une fête hors de contrôle où un homme qui venait d’être poignardé à Bryant Park était entré en titubant, perdant son sang. Les invités allemands avaient cru que c’était de l’art performance. Après cela, Haring a toujours vécu dans le centre.

Globalement, 1980 fut une grande année pour Haring qui, pour joindre les deux bouts, travaillait en free-lance comme cueilleur de fleurs sauvages sur l’autoroute du New Jersey et livrait des plantes de location. Il figurait dans plusieurs expositions et devint brièvement assistant de galerie pour Tony Shafrazi, qui finirait par devenir son marchand. Puis, en juin, vint « The Times Square Show ». Organisé par un groupe appelé Collaborative Projects, l’événement était multi-niveaux, multiculturel et dynamique. Haring était fier d’en faire partie. Fred Brathwaite aussi — plus connu sous le nom de Fab Five Fred, graffeur et rappeur.

« Lee Quinones et moi sommes entrés dans la galerie où nos peintures étaient accrochées, et il y avait ce blanc avec des lunettes bizarres qui regardait le travail. Il nous dit que c’est de Fab et Lee, que ces gars sont vraiment importants. On se disait : “C’est quoi son problème ?” Puis quelqu’un a crié : “Fred et Lee ! Tout va bien ?” Keith était mortifié. Il a dit : “Oh mec, je me sens tellement bête.” » Leur lien s’est maintenu lorsque, peu de temps après, Haring fit son coming out à son nouvel ami. « Ce fut une révélation », se souvient Brathwaite. « Je me souviens avoir pensé : “On est vraiment de bons amis, on est potes, et il me dit qu’il est gay, c’est cool…” Je devais respecter Keith, comme tous les autres graffeurs qui ont fini par apprendre qu’il était gay. Personne ne l’a critiqué. C’était le signe que nous étions sur un nouveau terrain de jeu. »

En marchant un soir avec Brathwaite, Haring découvrit l’endroit qui serait pour lui ce que Tahiti fut pour Gauguin : le Paradise Garage. Le nirvana de Haring se trouvait juste à côté de Varick Street. Là, il regardait les gamins de la ville faire de la danse une déclaration — les garçons espagnols à la peau douce, les « Snap Queens », la royauté drag des maisons LaBeija, Xtravaganza et Ninja dont le voguing allait inspirer Madonna. Il y rencontra aussi les amants avec qui il resterait le plus longtemps (Juan Dubose, aujourd’hui décédé, et Juan Rivera). Au Garage, il fut témoin de la vie gay sous sa forme la plus païenne et communautaire. Une nuit de danse au Garage devenait une cérémonie d’« entrée » dans une communauté, un style de vie, un cercle d’amis, le sexe.

Les titres des chansons que jouait Larry LeVan à l’apogée de la fixation de Haring pour ce lieu — « Heartbeat », « Walking on Sunshine », « Can’t Get Enough », « Life Is Something Special » — auraient tout aussi bien pu convenir à son art. C’étaient des hymnes — des mantras en réalité — d’affection et de fraternité, exprimant le genre de sentiments qui font habituellement reculer les New-Yorkais sophistiqués. Mais n’oubliez pas ce que disait Kenny Scharf : « Ce n’était pas une période ordinaire. »

« Le Garage était le meilleur club qui ait jamais existé », se souvient Johnny Dynell. « C’était une question de bonheur, de musique et de danse. Ils ne servaient pas d’alcool, mais il y avait plein d’acide et plus tard, d’extasy. Le truc, ce n’était pas la cocaïne du Studio 54 et toutes les conneries qui allaient avec. Le Garage était un mode de vie. Les gens y allaient autant pour l’expérience communautaire que pour le divertissement. Keith s’y perdait totalement. On ne peut pas simuler ça… Pour un blanc… ce n’était pas la chose la plus facile. Il avait ses obsessions. Quand vous voyez quelqu’un avec différents garçons, et qu’ils sont tous noirs ou espagnols, il devient évident que c’est ce qu’il aime. Il a toujours été populaire, mais une fois connu, il était un vrai aimant à garçons. Il est devenu l’artiste officiel du Garage. Il a dessiné des T-shirts, organisé des fêtes et créé des invitations que nous collections précieusement. »

L’énergie inclusive du Garage a nourri la créativité de Haring. En 1982, il avait exposé dans des dizaines d’expositions collectives et était représenté par Tony Shafrazi. Vers la fin de 1981, le poète Rene Ricard écrivit un article dans Artforum traitant de plusieurs artistes, dont Basquiat, mais Ricard l’intitula « The Radiant Child » (L’enfant radieux), en hommage à l’image récurrente de Haring d’un bébé dont le corps émet des lignes d’énergie.

La première exposition de Haring à la Galerie Shafrazi impliquait une collaboration avec LA II, un talentueux graffeur que Haring admirait. Lors de l’exposition, c’était l’abondance : mur après mur de dessins et de peintures, remplis de courants d’énergie en zigzag, de visions percutantes et d’autres plus douces. Une œuvre mémorable montrait Mickey Mouse faisant quelque chose avec son pénis ; il y avait aussi une installation en lumière noire et toutes sortes d’objets débordant d’images. Le but était de rendre l’endroit aussi plein et vital que le monde.

Tony Shafrazi gardait un œil sur Haring depuis que le jeune artiste avait travaillé pour lui. Récemment, j’ai demandé au galeriste ce qui l’avait impressionné chez le jeune Haring avant la gloire. « Il était incroyablement rapide et attentif à tout », se rappelle Shafrazi. « Il avait l’habitude singulière de regarder quelque chose et de faire un double regard. Pour moi, cela signifiait une curiosité supplémentaire. À la fin de la journée, il laissait toutes ses affaires — ses pinceaux, ses baskets, ses outils — toutes propres et alignées. Puis il s’en allait. Il fallait courir pour le rattraper. »

Alors que je réfléchissais à cet article, je suis allée à l’exposition byzantine du Metropolitan Museum of Art, et malgré tous les liens évidents que l’œuvre de Haring entretient avec l’art du XXe siècle — de la stratégie du « all over » de Jackson Pollock aux abstractions à motifs plus banales de Pierre Alechinsky, en passant par les dessins muraux minimalistes de Sol LeWitt et les critiques sociales percutantes de Jenny Holzer — c’est dans l’ère byzantine que j’ai trouvé les parallèles les plus intéressants. Après toute la censure qui avait eu lieu plus tôt avec l’église puritaine, ces artistes byzantins exprimaient leurs sentiments, leurs croyances et leurs nouvelles libertés. Ils apposaient leur marque sur tout, comme Haring. Son travail venait également après une longue période de puritanisme dans l’art, et ses images du corps, du sexe et de l’homosexualité faisaient partie de ce bris de tabous aussi intrinsèque à cette période que les partisans de droite de Reagan.

En 1983, il avait enfin rencontré son héros — Andy Warhol. Devenir ami avec Warhol propulsa Haring dans une orbite encore plus élevée de fréquentations prestigieuses. Alba Clemente, l’épouse de l’artiste Francesco Clemente et l’une des amies proches de Haring, se souvient d’une nuit où ils s’étaient retrouvés avec Sean Lennon et voulaient aller dans un club. Lennon était très jeune et le faire entrer n’importe où était problématique. Haring demanda à Clemente de dire au videur qui il était, et elle, n’étant pas du genre à citer des noms, s’embrouilla et se trompa de Sean, lançant qu’ils étaient avec Sean Connery.

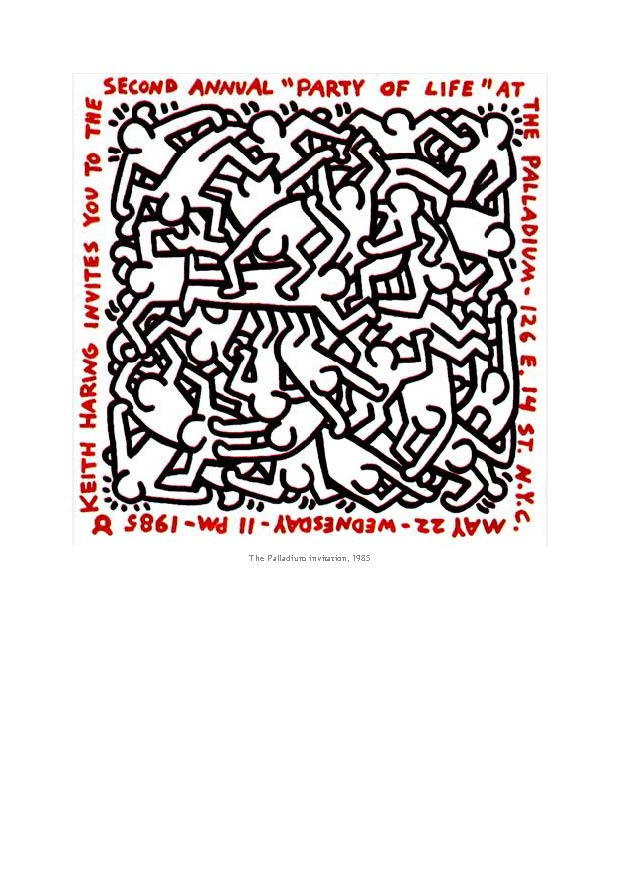

Malgré toutes ses sorties et sa vie sociale — ou peut-être grâce à elles — Haring continua d’étoffer son CV. Au final, il avait créé des tissus pour Vivienne Westwood et travaillé sur le magasin Fiorucci à Milan. Il avait conçu des montres Swatch et collaboré avec Richard Avedon sur un projet impliquant Brooke Shields. (La contribution de Haring était médiocre.) Il avait réalisé une toile de fond pour le Palladium et peint le corps de Grace Jones pour une grande soirée au Paradise Garage. Il avait créé des pochettes d’albums et des affiches anti-apartheid, et réalisé un dessin puissant pour le mur de Berlin. Et ainsi de suite, du Japon à Pise. En plus de tout cela, il y avait des milliers de dessins, des centaines de peintures, un vaste éventail de sculptures, et bien plus encore.

Mais il y avait aussi eu les nouvelles et la réalité du sida, et avec elles un changement si radical qu’il faudra des décennies pour le comprendre. On ne peut pas vraiment mesurer ce qui s’est passé, mais quelque chose a eu lieu. Dans les clubs, on jouait « I’ll Be Your Soldier » et « Keep People Together » de Madonna. Partout, il y avait ce doux murmure de tristesse. Les deuils s’accumulaient, tout comme la peur. Et Haring travaillait, sortait, et essayait encore plus fort, comme s’il savait. Une fois qu’il sut qu’il était lui aussi infecté par le virus, vers 1988, il devint compulsif quant à l’utilisation de son temps. Il travaillait comme un maniaque et devint encore plus avide de célébrité. Plus que jamais, il avait besoin de savoir qu’il était devenu quelqu’un.

Mais cela ne signifiait pas qu’il niait ce qui se passait. Il s’investit beaucoup dans l’activisme contre le sida et, bien sûr, il intégra tout cela dans son travail. L’art de cette période de sa vie dit tout. Il a peint des couteaux traversant des cœurs, du sperme qui semblait jaillir avec une force épique, des gens déchirés, des corps s’empilant. Finalement, en 1989, il réalisa un diptyque comprenant un squelette touchant une image qui ressemble à un bébé émacié ou à une clé. Il fit aussi une grande peinture à motifs, laissant un coin inachevé, comme pour souligner l’œuvre qu’il n’aurait jamais le temps de terminer.

À cette époque, le Garage avait fermé. Les gens qui repoussaient la nuit après midi étaient passés au Saint et plus tard au Sound Factory, où le DJ Junior Vasquez lançait un style House plus sombre. Haring commença à retourner à Kutztown beaucoup plus souvent qu’auparavant. Sa mère se souvient que, lorsqu’il arrivait, il disait toujours à quel point l’air sentait bon. Alors que la nouvelle de sa maladie se répandait et que certains de ses amis célèbres l’abandonnaient, il passait la plupart de son temps avec ses vieux amis, tels qu’Adolfo Arena (son dernier assistant), Kenny Scharf, Julia Gruen, Francesco et Alba Clemente, Lysa Cooper et quelques autres. Gil Vazquez, un homme dont Haring était tombé amoureux, était souvent à ses côtés. Haring et Vazquez n’ont jamais été amants, car Vazquez est hétérosexuel, mais de l’avis de tous, leur amitié a apporté à Haring une sorte de camaraderie qu’il espérait depuis longtemps.

Au fil des années, des questions comme « Qui était Keith Haring ? » et « Pourquoi est-il important ? » deviennent à la fois plus simples et plus difficiles à résoudre. Le temps a permis à l’œuvre de s’affirmer ; elle est le document d’une époque. L’éternelle jeunesse de Haring a fini par se fondre dans nos esprits avec le souvenir de tous ceux qui sont venus à la ville et sont morts avant d’avoir vraiment eu la chance de grandir. Pour cette raison, l’exposition du Whitney aura une signification particulière à New York. Le personnel du Whitney le comprend, et Elisabeth Sussman, la commissaire de l’exposition Haring, déclare que tout le monde a l’intention de « bien faire les choses ». Beaucoup de planification et de soin ont été investis dans cette exposition. Toutes les personnes impliquées semblent dévouées à l’idée de présenter autant de facettes de son talent que possible.

Mais les bonnes intentions ne suffisent pas toujours. Il est difficile de recréer physiquement l’ambiance de l’époque sans tomber dans le ringard ou la condescendance ; de plus, nous vivons toujours dans un pays où une exposition contenant trop de pénis et trop d’homosexualité provoque des tollés. J’imagine donc que l’art le plus sexuellement explicite de Haring devra être contourné, ou qu’il y aura des avertissements. La peur du sexe dans l’art est souvent rationalisée par une inquiétude pour les enfants. Nina Clemente, aujourd’hui âgée de 16 ans et qui adorait Keith, l’ami de ses parents, a visé juste lorsqu’elle m’a dit : « J’ai un dessin de deux petits garçons en train de discuter. L’un dit à l’autre : “J’ai trouvé un préservatif sur le patio.” L’ami répond : “C’est quoi un patio ?” Les gens qui disent que les enfants ne peuvent pas absorber d’informations sur la sexualité ou en sont effrayés empêchent leurs enfants d’apprendre à connaître le monde. Le problème, ce sont les adultes, pas les enfants. »

Pour le septième anniversaire de Nina, Haring lui a fait un livre intitulé Nina’s Book of Little Things! (Le livre des petites choses de Nina). Il possède une pureté qui rappelle le sentiment glorieux que Matisse pouvait donner à ses livres. L’une des instructions de Haring dans sa note d’ouverture à Nina est : « N’aie pas peur de dessiner dans le livre. » Nina m’a dit que Keith est sa plus grande source d’inspiration pour être courageuse. Son père déteste l’idée que les gens pensent que Keith Haring a enfin « réussi » maintenant que son œuvre est célébrée au Whitney Museum. Il dit : « Keith n’a pas besoin de la légitimité du monde de l’art. Il a trouvé une légitimité bien plus intéressante. Il s’est inventé un public. Il n’y a rien de mieux que ça. »

Je ne cesse de penser à la relation de Haring avec ses parents et à la leur avec lui. Le fait est qu’à la fin, il a fait ce qu’ils avaient souhaité et ce dont il avait rêvé. Ils avaient toujours espéré qu’il devienne un artiste commercial, et il l’a été. Il a aussi eu un impact, ce qu’il désirait par-dessus tout. Comme le souligne Sussman, « il a rendu la ligne aussi flexible qu’un animal, et il l’a fait fonctionner sur tant de niveaux qui parlaient de l’époque. » Les parents de Haring voulaient qu’il soit une source d’inspiration pour les autres, et il l’est — juste pas de la manière qu’ils avaient prévue.

J’imagine leurs visages lorsqu’ils viendront à New York pour l’exposition. Leur fierté pour leur fils était évidente lorsque je leur ai rendu visite pour cet article, tout comme leur chagrin. Les Haring ont déménagé à la périphérie de Kutztown, dans un bel endroit sur une colline. Pendant les 15 premières minutes après mon arrivée, nous avons parlé des hirondelles bicolores, du temps magnifique et de l’accessoire qu’Allen Haring fabriquait pour la pièce de théâtre de l’école de sa petite-fille. Joan Haring a servi une soupe de légumes et un gâteau au café faits maison, et m’a donné des parts supplémentaires pour emporter. Leur décence est aussi indéniable que l’art de leur fils, dont ils possèdent quelques pièces modestes.

Les Haring ont traversé d’énormes changements depuis la mort de Keith, y compris une remise en question de beaucoup de choses auxquelles ils croyaient auparavant. Quand Keith grandissait, son père était le patriotisme incarné. Le soir où il a vu Lee Harvey Oswald à la télé après l’assassinat de John F. Kennedy, M. Haring a crié : « Mon Dieu ! C’est Ozzie ! » Ozzie, comme il l’appelait, avait été dans la même escadrille des Marines qu’Allen Haring. Le père de Keith se souvient avoir taquiné son compagnon de tente un soir parce qu’il étudiait un dictionnaire russe. Aujourd’hui, il rit de la naïveté de sa traque aux Rouges, mais beaucoup d’autres choses sur le passé, surtout concernant son fils, lui apportent de la douleur et des regrets, pas de l’humour. On peut voir à quel point tout cela déchire sa femme.

Je leur ai demandé s’ils avaient subi des injustices une fois qu’il s’était su que Keith souffrait du sida. Allen Haring : « Il y a eu quelques incidents. » Joan Haring : « Keith devait être un parrain, et le chef de l’église a dit qu’il ne pensait pas qu’il devrait être autorisé à entrer dans l’église. C’est là que nous avons commencé à être révoltés. » Allen Haring : « C’était exactement le contraire de ce que l’église est censée être. » Et c’est le récit de ce qui se passe au nom de la droiture. Keith Haring a fait tout ce qu’il a pu pour combattre ce genre d’obscénité, et pour célébrer le moment où les gens se libèrent de la haine par des bonds aériens et des étreintes profondes.

Après avoir quitté les Haring, j’ai voulu leur envoyer un passage d’un entretien avec Michel Foucault publié pour la première fois dans Ethos à l’automne 1983. Foucault y dit :

Vous voyez, c’est pour ça que je travaille vraiment comme un chien et que j’ai travaillé comme un chien toute ma vie. Le statut académique de ce que je fais ne m’intéresse pas, car mon problème est ma propre transformation. C’est aussi la raison pour laquelle, quand les gens disent : « Eh bien, vous pensiez ceci il y a quelques années et maintenant vous dites autre chose », ma réponse est [Rires] : « Eh bien, croyez-vous que j’ai travaillé toutes ces années pour dire la même chose et ne pas être changé ? » Cette transformation de soi par son propre savoir est, je pense, quelque chose d’assez proche de l’expérience esthétique. Pourquoi un peintre travaillerait-il s’il n’était pas transformé par sa propre peinture ?

Haring s’est transformé lui-même, et il a aussi transformé les autres. Silence = Mort.

L’exposition /LA 2023/ comprenait également une sélection d’œuvres de l’ami et collaborateur de Haring, Tseng Kwong Chi, qui a pris plus de 5 000 photographies des dessins que Haring a réalisés dans le métro de New York entre 1980 et 1985.

* Brève biographie d’Ingrid Sischy (1952-2015), figure incontournable de la culture new-yorkaise :

Née en Afrique du Sud et élevée dans le New Jersey, Ingrid Sischy est devenue une force majeure de la critique culturelle dès 1979, lorsqu’elle a pris la direction du prestigieux magazine Artforum à seulement 27 ans. Elle a ensuite rejoint The New Yorker, avant de diriger pendant près de 20 ans (1989-2008) le magazine Interview, fondé par Andy Warhol. Elle a terminé sa carrière comme éditrice européenne pour Vanity Fair et Vogue.

Son impact sur l’art et le journalisme

- Décloisonnement des genres : Sischy a brisé les barrières entre la « haute culture » (l’art contemporain) et la culture populaire (la mode, le cinéma, la musique). Sous sa direction, l’art est devenu glamour et accessible, tandis que la mode a commencé à être traitée avec le sérieux d’un objet intellectuel.

- Soutien aux icônes des années 80 : Elle a été l’une des premières et des plus ferventes défenseuses d’artistes alors marginaux ou controversés, comme Keith Haring, Jeff Koons, Robert Mapplethorpe et Jean-Michel Basquiat. Elle a su capter l’énergie de la rue et du « downtown New York » pour l’imposer dans les sphères de pouvoir.

- Engagement et humanité : Journaliste de l’empathie, elle a couvert avec courage l’impact dévastateur du sida sur la communauté artistique. Son style, mêlant rigueur intellectuelle et portraits intimes (comme celui sur Keith Haring que nous venons de traduire), a redéfini le journalisme de célébrité en lui donnant une profondeur sociologique et une sensibilité humaine unique.

Elle fut le « pont » essentiel entre les avant-gardes artistiques et le grand public, façonnant l’esthétique et les priorités intellectuelles de la fin du XXe siècle.